Mujeres en la ciencia en México: Progresos y retos

México, la presencia femenina en la ciencia ha aumentado de manera significativa en la ultimas décadas. No obstante, a pesar de los logros alcanzados, aún existen obstáculos que impiden su plena integración y reconocimiento dentro del ámbito científico. volución y logros Desde finales del siglo XIX y principios del XX, las mujeres comenzaron a incursionar en la ciencia en un contexto dominado por los hombres.

Un caso emblemático es el de Matilde Montoya, la primera médica en México, quien allanó el camino para futuras generaciones de cien tíficas .

Con el tiempo , el acceso de las mujeres a la educación superior se expandió, lo que permitió que cada vez más científicas consiguieron destacar en disciplinas como biología, física, ingeniería y astronomía. Cabe reconocer que instituciones como la UNAM y el IPN han sido fundamentales en este proceso de inclusión.

Julieta Fierro es una reconocida astrónoma y divulgadora científica mexicana. Nació en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se ha destacado por su trabajo en la divulgación de la astronomía, ha trabajado en diversos proyectos educativos y de divulgación, incluyendo programas de televisión, radio y actividades interactivas en museos. Su compromiso con la educación científica la ha convertido en una de las figuras más influyentes en la promoción del conocimiento en México y América Latina.

Con un estilo accesible y apasionante que ha inspirado a muchas personas a interesarse por la ciencia. Ha sido investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora en la Facultad de Ciencias. A lo largo de su carrera, ha publicado más de 40 libros de divulgación científica y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Su labor la ha llevado a recibir múltiples premios, entre ellos el Premio Kalinga de la UNESCO, en 1995 y la Medalla de Oro de la Sociedad Astronómica de México.

Retos actuales

A pesar del progreso, las mujeres en

la ciencia mexicana todavía enfrentan

diversas barreras, entre ellas:

1. Poca representación en puestos

de liderazgo: Aunque la presencia

femenina en la ciencia ha crecido,

aún son pocas las que ocupan

cargos directivos en universidades

e i nstitutos de i nvestigación.

2. Diferencias salariales: En muchos

casos, las mujeres ganan menos que sus

colegas varones, a pesar de contar con

la misma preparación y experiencia.

3. Sesgos de género: Estereotipos

y prejuicios sig uen lim ita ndo

la incursión femenina en áreas

tradicionalmente dominadas por

hombres, como la física y la ingeniería.

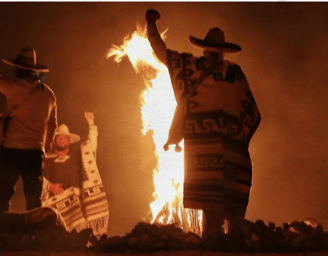

AÑO NUEVO P’URÉPECHA, CEREMONIA DE RESISTENCIA INDÍGENA

Los días 1 y 2 de febrero celebra de manera itinerante el Año Nuevo P’urépecha. Esta celebración inicia en 1983, entre la creación de una tradición y la reivindicación de un pueblo originario. Es una reivindicación porque el proceso de colonización, además de apropiarse y explotar un territorio, consistió en destruir las instituciones y tradiciones de los que las habitaban para imponer las suyas, mermando enormemente su forma de vida, organización y conocimientos ancestrales.

El Año Nuevo P’urépecha es una expresión de la resistencia y de la autoafirmación de la etnia, tiene la intención de unir a los pueblos que la componen y de reivindicar su cultura y su identidad. Aunque se han cuestionado las razones por las cuales se dio inicio a esta celebración, es innegable que luego de 42 años se ha convertido en una ceremonia que hermana a las comunidades que componen la etnia purépecha.

Esta celebración consta de diferentes momentos. En primer lugar, durante la caminata del Fuego Viejo, el Kurhíkua (Fuego) es transportado del pueblo que lo albergó durante el año a la nueva sede; se lleva a pie pues caminar es reconocer y afirmar la relación inalienable con el territorio.

Al llegar, el fuego es cuidado hasta que se duerme. Durante el día hay música, danza y, por supuesto, se comparte la comida. En la tarde se realiza un desfile en el que cada comunidad participa bailando una danza de su pueblo acompañado de una orquesta y van compartiendo con el público algún objeto representativo de su comunidad, como artesanías o frutas. También se llevan este tipo de objetos para hacer trueque con otras comunidades.

Un elemento central de la celebración es la palabra, la transmisión oral de los conocimientos y saberes de una generación a otra reedifica la memoria colectiva. En la noche se practica el juego tradicional de la “pelota encendida” o Uarhukua Chanakua. En la madrugada del día 1° de febrero la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo tiene lugar en el cenit de la constelación de Orión, encabezado por los mayores o Tata K’eriecha, que en una sociedad gerontocrática son los guardianes de la tradición, los que portan el Ts’iríkuarheta (bastón de mando) y los que definen la próxima sede. Con esta ceremonia se ha renovado el Kurhíkua (Fuego), se ha renovado el ciclo de la vida, todo vuelve a comenzar. Un elemento imprescindible en la ceremonia es la bandera p’urépecha, la cual está compuesta de 4 colores que representan a cada una de las regiones purépechas: el violeta representa a Tsirhondarhu, La Ciénega de Zacapu; el azul celeste a Japondarhu, la región del Lago; El verde a P’ukumindu, región de La Sierra; y el oro a Eraxamani, la Cañada de los Once Pueblos. Como símbolo de libre determinación, con el puño izquierdo en alto, acompaña a la bandera p’urépecha la expresión ¡Juchári Uinápekua! (Nuestra Fuerza). Es importante mencionar que, siendo una ceremonia de reivindicación y autoafirmación, no se permite en ella la participación de instituciones de gobierno ni la presencia oficial de funcionarios públicos, como tampoco se permite la presencia de representantes de la iglesia, que ha sido también una instancia aculturativa.

Los Kúrpites, rito y cohesión social

Una de las danzas más representativas de Michoacán es la Danza de los Kúrpites, que quiere decir “Los que se juntan”. Originaria del antiguo municipio de Parangaricutiro

- un enclave asentado en el Balcón de la Sierra Purépecha que se disolvió a raíz de la erupción del Volcán Paricutín-, constituye un rito de paso masculino que marca la transición de los jóvenes varones a la vida adulta.

El pueblo de San Juan Nuevo se divide en los del Barrio de San Miguel –“los de arriba”- y los del Barrio de San Mateo –“los de abajo”-. Cada cual nombra a los que serán sus “Encabezados” o encargados de organizar al barrio en esta fiesta. “Los Topes” es el primer evento y consiste en una competencia interna para elegir a los danzantes que los van a representar en la competencia: El Tarépeti o Viejo, La Maringuía ( interpretada por un hombre vestido de mujer) y 12 Kúrpites. Los barrios se dividen a su vez en Kúrpites Bonitos y Kúrpites Feos, los Bonitos son los jóvenes de la danza y los Feos son hombres casados que hacen una parodia de los Bonitos, como una inversión de roles propia del espacio liminal de las fiestas.

La fiesta inicia el 6 de enero y todo el pueblo es su escenario. Por la mañana los jóvenes llevan a bendecir los vestuarios a la misa de 8. En la tarde las dos cuadrillas, como se llama a cada conjunto de barrio, hacen su “Entrada”, para ello se reúnen en la entrada del pueblo y acompañadas de música se presentan ante las autoridades locales: primero en la iglesia, luego en la Presidencia Municipal y por último en La Capilla del Hospital de Indios. Más tarde hacen su entrada los Feos. Al día siguiente las cuadrillas visitan las casas de sus novias en lo que se llama “Las Llevadas”, bailan para ellas y les regalan dulces, formalizando así su noviazgo, por lo cual también representa un rito de cortejo.

El cenit de la fiesta es “La Competencia” el 8 de enero. La plaza se convierte en el centro de poder del pueblo, ahí se instala el “Entablado” o tarima de madera para ejecutar la danza. Personas cercanas a los danzantes los visten cuidando el más mínimo detalle. Cada cuadrilla llega por el lado de la plaza que les corresponde, aventando dulces y dando los brincos y gritos de júbilo que les caracterizan. El evento inicia con “la presentación” de las dos cuadrillas. Luego compiten en orden de importancia los Kúrpites, las Maringuías y, el momento más álgido y primordial de la competencia se da con el enfrentamiento entre los Tarépetis.

Desde la tribuna, las novias, los familiares y los amigos de los Kúrpites observan el desarrollo de la contienda. Los gritos, porras y arrebatos semejan a un juego de futbol.

Cada cuadrilla lleva su orquesta, que tocará abajeños, toritos, sones y jarabes tradicionales de manera alternada para que ninguna tenga ventaja, por lo que el oído y la improvisación son elementos fundamentales de la interpretación dancística.

Como lo marcan las costumbres locales, miembros de los barrios, sus familias y amistades se reúnen a preparar y servir los alimentos, por lo cual todos los habitantes de la comunidad participan de la fiesta y cumplen un rol social en ella.

El auge de la danza ha traspasado las fronteras del país y ha estado presente en eventos como la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. La esencia de la danza no se ha perdido, es una festividad viva que representa los valores y la cultura purépecha de la comunidad de Nuevo San Juan Parangaricutiro.